家园建设,居民群众院坝围坐一起共商;

急难愁盼事,下沉党员入户结亲解决……

在宜昌,一幕幕生动场景诠释着共同缔造的魅力,彰显出筑堡工程的成效。

数说十年

![]()

如何夯实社会治理基层基础,推动社会治理重心下移,构建党组织领导的共建共治共享城乡基层治理格局?十年来,宜昌不懈探索。

从创新构建“以人为本,网格化管理、信息化支撑、社会化服务”的“一本三化”社会管理体系,到深入践行“共同缔造”理念、大力推进筑堡工程,并以城市大脑建设推进城市数字化转型,宜昌基层治理体系和治理能力现代化蹄疾步稳。

宜昌高新区南苑社区运河佳苑幸福食堂,老人在这里就像在家一样。三峡日报全媒记者 王昌明 摄

“织网” 服务管理更精细

“别着急,我马上去看看。”10月8日晚,伍家岗区白马山社区网格员孙桂珍接到南京王女士的电话,对方称家住白马山社区的母亲正入院治疗,但父母的电话始终打不通。

不知病情如何,王女士心急如焚。已经下班的孙桂珍一边劝慰,一边赶往医院了解情况。发现老人手机损坏后,立即到附近手机店帮老人购买了一部新手机。不到1个小时,王女士终于联系上了父母。

像孙桂珍一样扎根基层、服务群众的网格员,宜昌现有11000多人,被市民们亲切地称为“格格”。

“格格”的故事还要从11年前说起。当时的宜昌,社会管理存在“三大难”:人口信息工作难细化、易失真,干部不愿直面矛盾,基层管理服务效率低。

北京花园小区改造加装了电梯,拆除了违建,划分了停车位。三峡日报全媒记者 付蓓蓓 摄

难题如何破解?2010年,好消息传来:宜昌被确定为全国社会管理创新试点城市。

抢抓试点机遇,宜昌在全省、全国率先探索,全面推进网格化管理新模式,积极构建“以人为本,网格化管理、信息化支撑、社会化服务”的“一本三化”社会管理体系。

按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”原则,全市划分为11332个网格,其中主城区1558个,构建起市、区、街道、社区、网格“五级”管理体系。每个网格配备1名网格管理员,统一培训、统一管理,综合履行公安、综治、人社、民政、计生、城管、食品安全等7项信息采集和综合服务职责。

2012年,全国社会管理创新工作现场推进会(西南片区)在宜昌召开,“一本三化”经验做法自此走向全国。

1年后,党的十八届三中全会正式提出社会治理的命题。

管理到治理,一字之变,体现出党的执政理念和政策思路在社会领域的一次全面提升。

为适应这一变革,宜昌加快建立健全统筹城乡的网格化管理体系、广泛多层的社会化服务体系、协商共治的规范化自治体系和联通共享的信息化支撑体系,构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社区治理格局。

2017年9月,宜昌网格化管理经验被中央政法委推荐录入“砥砺奋进的五年”大型成就展。

2020年,全国市域社会治理现代化建设试点城市“花落”宜昌。新起点上,宜昌正式开启“网格化+大数据+大服务”新体系建设。

城市大脑运维中心。三峡日报全媒记者 王昌明 摄

“整合全市网格化系统,先后上线社会治理一体化平台和‘宜格服务’平台,开通生活服务、法律服务等24大类156项服务功能,方便居民‘掌上办’。”市综治网格中心主任李荣坤介绍,网格员同时被纳入社区工作者队伍管理,统一薪酬待遇、晋级晋档、管理考核。

管理再升级,服务再优化。我市依托网格党组织,组建社区民警、家庭医生、法律顾问、下沉党员等7支队伍构成的社区服务团队,开展“组团服务”。目前,全市有1205名法律顾问、1184 名社区民警、2049名家庭医生、740名专兼职心理咨询师下沉网格精准收集居民需求、及时回应群众诉求、解决群众急难愁盼。

“横向上通过对接跟进的机制,形成部门协同共治的效果,纵向上通过市、区、街乡、村居延伸到网格的体系,极大提高了治理效能和服务质量。”回顾“一本三化”社会管理体系发展,李荣坤总结道。

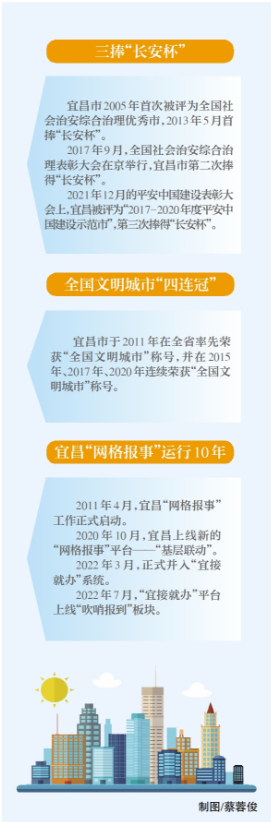

回望这10年,宜昌连续三届蝉联全国综治最高奖“长安杯”,荣膺全国文明城市“四连冠”,为当前创建全国文明典范城市打下了良好基础。

基层治理是适应社会结构变迁,对基层秩序不断塑造的过程。

为答好习近平总书记交给湖北的“必答题”,2021年8月,市委正式提出并在全市大力实施筑堡工程,研究谋划的方向、切入点、视角,正是对准基层这个矛盾之“源”、疏导之“口”。

经过深入调研、科学论证、顶层设计后,今年4月29日,市委、市政府正式提出打造“一线五化”的基层治理“宜昌范式”。

为确保筑堡工程顺利实施,市委先后出台9个配套方案,强力推进为基层减负、小区党组织建设、场景建设等16个立行事项,完善“1+9+16”顶层设计,强力推动基层治理体系的革命性重塑。

“可以尝试预先交费”“建议再修个羽毛球场”……10月14日上午,伍家岗区张家坡社区军供小区健身广场,20多名居民代表你一言我一语,围绕广场管理建言献策。

社区党委书记洪娇坐在一旁,边听边记,不时发声向居民释疑解惑。仅仅半个小时,洪娇就收集居民意见建议20余条。

筑堡工程实施以来,在社区、小区党组织主导下,全市深入践行“共同缔造”理念,广泛推行民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评“五民工作法”,凝聚辖区多方力量,开展协商议事2188场次,协商解决群众身边问题2933个。

时间拉回到5个月前,提到室内活动场所,土城路社区圆梦园小区居民无不摇头叹气。由于小区建成时,没有预留群众活动空间,居民反映强烈。

今年6月,社区筑堡工程工作队走访了解该问题后,迅速协调小区物业公司腾出闲置房间,指导建设邻里生活场景,并多次现场督导。8月中旬,圆梦邻里中心建设完毕,居民协商议事、休闲娱乐终于有了好去处。

截至目前,我市已组建209个社区筑堡工程工作队,明确楼栋党员小组长3783人,推选党员中心户8613人,以区为单位组建公益性物业公司,推动270个“失管”小区实现红色物业托底全覆盖。

伍家岗区张家店社区通过手机E平台系统,对居民情况了如指掌。三峡日报全媒记者 王昌明 摄

筑堡工程的逻辑起点是不断满足人民群众对美好生活的需要。我市坚持以人民为中心,加快建设“邻里生活、公共服务、健康医疗、文化休闲、全民学习、创新创业、平安法治、城市安全”八大场景,着力完善设施配套,补齐功能短板。

市筑堡办相关负责人介绍,目前已安排40亿元资金,推进社区医务室全覆盖,建成小区党群连心站666个、幸福食堂71个、托幼托育场所278个、老年活动中心304个、文化健身场所1638个,拆违腾退空间建成口袋公园435处6.1万平方米。

10月14日晚高峰,宜昌城区新华书店停车场出口处,没有道闸杆,也不用扫码付款,一辆辆汽车无停顿快速驶离。

10月15日晚高峰,到一马路办事的林先生通过使用智慧停车系统,实时了解车位情况,顺利将车开进市一医院停车场,再也不用绕圈找停车位……

一幕幕便利的生活场景,得益于我市城市大脑的建设。去年5月,市委市政府召开城市大脑建设专题会,按下城市大脑建设“启动键”。

在城市大脑建设中,宜昌通过信息化项目统一建设机制,推动各平台数据融合,打破数据系统“孤岛”,横向打通了37个市直部门,纵向联通了13个县市区、209个社区的海量数据,归集全市政务、公共数据75亿多条。

打造“全市一个停车场”,便是宜昌基于城市大脑,通过运用现代信息手段建设的应用场景之一。

截至目前,“全市一个停车场”系统已陆续接入机关单位、小区物业及社会停车场共计1062个,纳管超过18万个停车位,在新华书店、公汽公司、柏临河二期等地新增16个“无杆停车”试点,“宜昌城市停车”APP注册用户由去年同期的不足9万人增长到今年的22万人。其中有315个停车场实行了“先离场后付费”,全市使用该功能用户数达12万人,平均离场时间由20秒缩短为5秒。

南湖无杆通行智能停车场。三峡日报全媒记者 王昌明 摄

发挥城市大脑优势,宜昌持续推进基层政务服务迭代升级,实现了卫健、医保、文旅等部门16项审批事项全流程机器审批。同时以“无证明小脑”赋能“无证明城市”,实现了“宜格服务”、政务服务协同办公、鄂汇办等系统的资源共享,真正变“群众跑”为“数据跑”“部门跑”。

“以往居民办居住证需要社区开具居住证明,实现信息共享后,派出所可直接通过社区治理一体化平台查询其居住信息。”西陵区云集街道果园路社区负责人说道。

基于城市大脑数据支撑,我市整合网格服务、12345热线、数字城管系统资源,搭建“宜接就办”社情民意处办平台,形成全渠道社情民意的汇聚研判,确保群众反映的诉求办件在一个平台高效流转处置。

今年3月上线以来,宜昌已有74个市直部门、20个公共服务单位、2所大学院校、14个县市区(高新区)及所属二级部门全面接入“宜接就办”平台。

智慧社区是城市精细化治理的“最后一公里”,直接影响人民群众的获得感、幸福感、安全感。

宜昌搭建“社区微脑”平台,开发数字台账、智能报表等工具,为基层赋智能、减表格、提效率。目前,已整合社区在用的20个常用平台,完成公安、民政、卫健等36个部门社区常用基础数据归集及主城区140万居民、48万间房屋、4万楼栋的数据治理。